旅の記念として切符を持ち帰りたい人も多いでしょう。特に無人駅を利用した際には、「切符をどう処理すればよいのか?」と悩む場面があります。本記事では、無人駅で切符を持ち帰る方法やその注意点について詳しく解説します。

無人駅で切符を持ち帰る方法

無人駅とは?切符の取り扱いの特徴

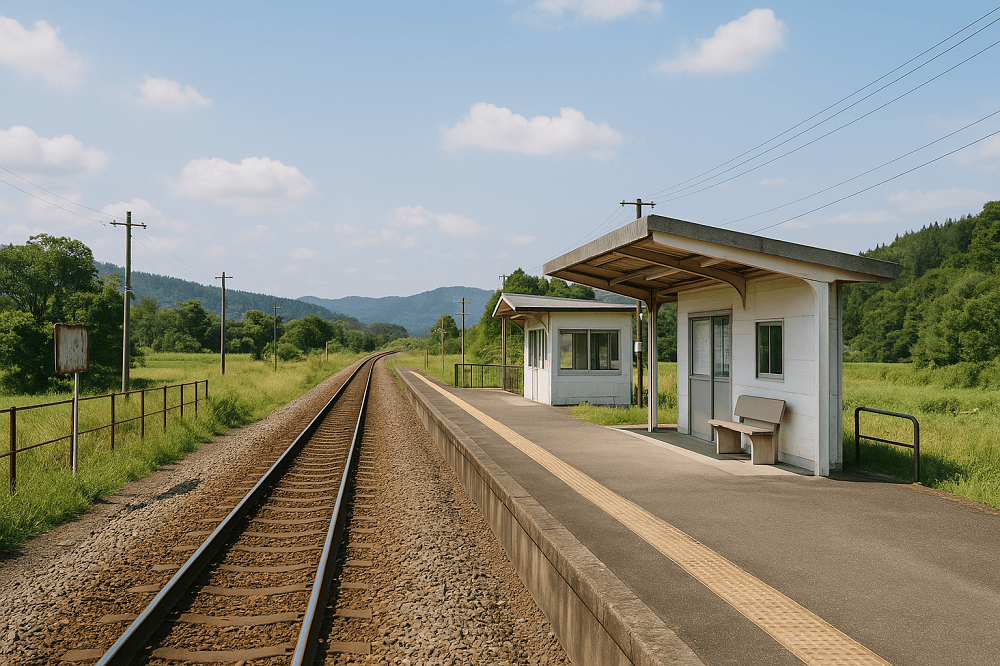

無人駅とは、駅員が常駐していない駅のことを指します。こうした駅では、利用者自身が乗車券の購入から乗降までを自己責任で行う必要があります。多くの無人駅には自動券売機や簡易改札機が設置されており、切符のチェックや回収が行われない場合が一般的です。また、ワンマン列車が発着する駅も多く、乗車券の確認は乗車時または下車時に車掌が行うスタイルが採用されています。そのため、駅構内に改札設備がない場合や、出入りが自由にできる構造の駅も存在します。

切符を持ち帰る際の注意点

無人駅での下車時には改札機が設置されていないことが多く、そのままホームを出ることが可能です。このため、切符は物理的に回収されることがありません。しかしながら、そのまま切符を手元に残しておくと、不正使用とみなされる可能性があるため注意が必要です。とくに再度の乗車や、他の区間で使用されることを防止するためには、記念として持ち帰る旨を事前に駅員や車掌に申告し、無効印を押してもらうことが理想的です。無効印があれば、正規の利用者であることを証明でき、誤解を避けることができます。

電車切符の扱いと各路線のルール

電車の運行事業者によって、切符の扱いは異なります。JRや大手私鉄では無人駅でも比較的整備されたシステムが用意されている一方で、地方路線や第三セクターの鉄道では、乗車券の販売や確認が非常に簡略化されていることがあります。また、同じ無人駅でも、路線によっては乗車時に整理券を取る方式や、車掌が直接確認・回収を行うスタイルなど、多様な運用方法が存在します。そのため、利用する前には該当する鉄道会社の公式サイトや現地掲示をチェックしておくと安心です。

切符の持ち帰りが可能なケース

無人駅で乗って無人駅で降りる方法

この場合、切符が回収されるタイミングがありません。無人駅では改札機や駅員が存在しないため、乗車券を確認・回収されることがなく、結果として手元に切符が残るケースが多くなります。目的地の無人駅で駅員がいない場合、そのまま持ち帰ることは技術的には可能です。しかし、その際には後日トラブルになるのを避けるためにも、乗車中や降車時に乗車証明を得ることをおすすめします。ワンマン列車であれば車掌に声をかけて無効印を押してもらうことで、正式に「使用済み」の扱いにしてもらえます。また、整理券方式を採用している場合には、整理券と一緒に切符を提示することで証明書代わりになることもあります。

有人駅から無人駅への切符の使用について

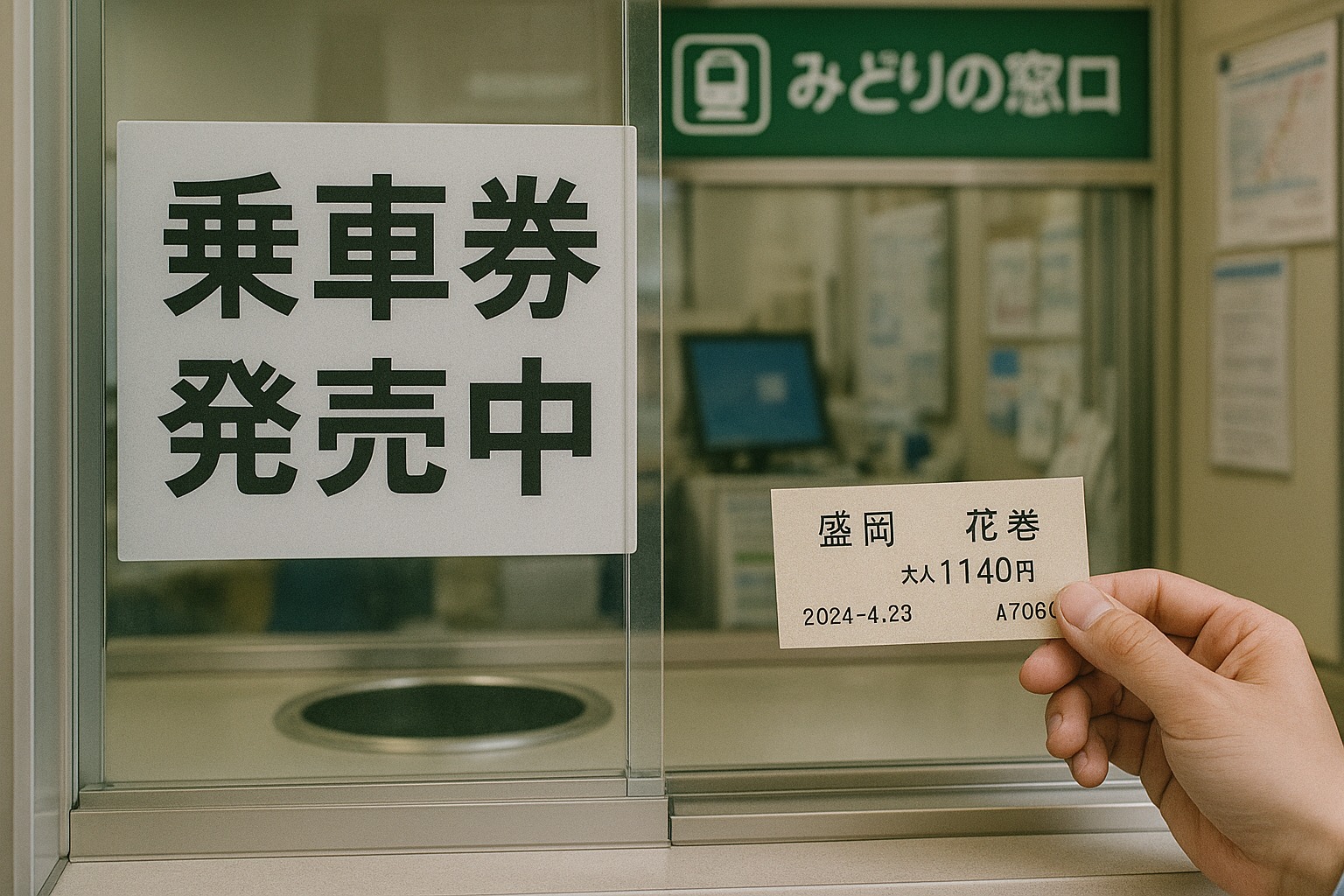

有人駅で切符を購入し、無人駅で下車する場合、乗車時に駅員に「記念に切符を持ち帰りたい」と伝えておけば、下車時のトラブルを防ぐために無効印をあらかじめ押してもらえることがあります。また、乗車証明書を別途発行してくれる駅もあり、それを活用することで証明としての効力を持たせることも可能です。さらに、有人駅の発券機や窓口では、「記念用」として別に切符を発行してくれる対応をしているところもありますので、事前に相談することでよりスムーズな対応が得られるでしょう。

切符の記念保持とその必要性

旅行の思い出や、特別な路線に乗った記念として切符を残しておきたいという人は少なくありません。特に観光列車や季節限定の運行などでは、切符自体がデザイン性のある記念品として価値を持つ場合もあります。そういったケースでは、あらかじめ「記念に持ち帰りたい」旨を伝えておくことで、丁寧に対応してもらえることがほとんどです。また、記念として保存するだけでなく、旅行記の資料として活用する人や、SNSに投稿する目的で保管している人も増えています。切符に日付や区間、料金が印刷されていることから、当日の行程を振り返るアイテムとしても非常に有効です。

切符に関する基本知識

JRと東京メトロの切符の違い

JRは距離制、メトロは区間制で運賃が設定されており、それぞれの交通機関で料金体系や改札システムが異なっています。JRでは運賃は出発駅から到着駅までの移動距離に基づいて計算され、目的地が遠くなるほど料金が高くなります。一方、東京メトロなどの地下鉄では、一定区間ごとに定められた運賃であり、移動距離にそこまで大きく左右されません。また、改札機の仕組みにおいても違いが見られます。JRの自動改札機は非常に整備されており、切符を通すことで即座に入場・出場記録が取られ、使用済みの切符は自動的に機械に回収される仕組みです。これにより、スムーズな改札通過と不正防止が実現されています。

使用済み切符の取り扱い

通常、切符は乗車後に目的地の改札機により回収されます。これは再利用や不正利用を防ぐための仕組みで、原則として乗車が終われば切符は回収対象になります。ただし、旅の記念や特別な事情がある場合には、無効印を押すことによって持ち帰りが許可されるケースがあります。特に鉄道会社が公式にイベントを行う際や、観光列車に乗った際などでは「記念切符」としてデザイン性のある切符を発行することがあり、それらはあらかじめ持ち帰りを前提として無効処理されていることが一般的です。また、地方のローカル線や無人駅利用の場合には、自動改札が存在しないため、切符が自動で回収されず手元に残ることもあります。

無効印とその影響

無効印とは、すでに使用されたことを示すスタンプや穴あけなどの印のことで、この処理を施すことで切符は再利用できない状態となります。無効印が押された切符は、乗車記録としての効力は失われるものの、記念品として保管することが可能です。また、無効処理されたことで、他人に譲渡されたり再使用されたりするリスクもなくなります。鉄道会社としても、乗客が正規に運賃を支払ったことを示す証拠が残るため、安心して持ち帰りが認められるケースが多いです。特に鉄道ファンや旅行好きの間では、こうした無効印付きの切符をコレクションする文化も根付いており、年号や路線名の記載された切符は貴重な資料としても扱われています。

持ち帰りに必要な手続き

自動改札での処理方法

自動改札では原則として切符は回収される仕組みとなっており、切符を通すことで利用履歴を記録したうえで機械内部に吸い込まれてしまいます。しかし、すべての駅に最新の自動改札機が導入されているわけではありません。一部の簡易改札では、改札機に切符を通さず駅員に提示するだけで済む場合があり、その場合は物理的に切符が回収されずに利用者の手元に残るケースもあります。また、地方のローカル線や観光路線では、簡易型の改札システムが使われており、特定の操作を行えば切符を回収せずに通過できる場合があります。ただし、そのような切符を証明書として利用するには、使用済みであることを明示する無効印の押印が必要となります。無効印がない場合は、後日不正使用を疑われるリスクがあるため注意が必要です。

車掌への申告が必要な理由

列車に乗車中、車掌や運転士に切符の確認を求められることがあります。特にワンマン運転の列車では、乗降時に駅員が不在なため、切符の処理は車掌に直接申告する必要があります。記念に切符を持ち帰りたい場合は、このタイミングで「記念保存を希望している」と伝えることで、無効印や日付印を押してもらえることがあります。また、車内で無効処理が困難な場合でも、後ほど最寄りの有人駅に申し出れば対応してもらえることもあります。申告せずに持ち帰ると不正使用とみなされる可能性もあるため、事前に申し出る姿勢が非常に重要です。

領収書の必要性と取得方法

切符は個人利用だけでなく、出張やビジネスシーンでも利用されることが多いため、経費精算や記録管理のために領収書が必要になるケースもあります。多くの有人駅では切符購入時に申し出れば窓口で領収書を発行してくれますし、最新の券売機では、購入完了後に「領収書発行」ボタンを押すことで簡単に取得することができます。特に交通費精算を行うビジネスユーザーにとっては、領収書があることで経費申請がスムーズになります。また、領収書があることで、切符を紛失した場合の証明にもなるため、記録として保存しておくことをおすすめします。

使用済み切符の利点

きっぷを記念にする場合の考え方

旅行の思い出として切符をスクラップにしたり、旅程の記録に使う人もいます。特に鉄道旅行が趣味の「乗り鉄」や、記念乗車を目的に珍しい路線や車両に乗る人々の間では、切符の保存は旅の証として高い人気を誇っています。旅行中に撮影した写真とともに切符をアルバムに貼り付けたり、行程表に添えてコレクションしたりすることで、そのときの感動や出来事をより鮮明に思い出す手がかりとなります。また、SNSやブログで旅の記録を発信する際にも、切符の画像を添えることでより臨場感のあるコンテンツを作成でき、同じ趣味を持つ人々との交流を深めるきっかけにもなります。

使用済み切符の証明としての役割

使用済みの切符には、乗車日時や駅名、区間、料金などの情報が明記されているため、観光地での優待やサービス利用の際の証明書として役立つことがあります。たとえば、一部の観光施設では「本日の切符提示で割引」といったキャンペーンを行っている場合があり、乗車証明として切符を提示することで入場料の割引が受けられることがあります。また、出張などで鉄道を利用した際には、交通費の精算時に使用済み切符がその証明資料として求められるケースもあるため、領収書を発行できない場合の代替として保管する習慣を持つと便利です。さらに、複数の切符を並べて旅の移動履歴を可視化することで、自身の行動記録としても活用できます。

不正使用を避けるためのポイント

使用済み切符を安心して持ち帰るためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。まず第一に重要なのは、無効印をもらうことです。無効印が押されていれば、その切符がすでに使用済みで再利用できないことが明確に示され、不正使用と誤解される心配がなくなります。また、必要に応じて領収書を取得することも有効です。券売機や有人窓口での購入時には、「領収書ボタン」や「領収書をください」といった一言で発行可能なケースが多いです。さらに、乗車前または降車時に駅員や車掌に「記念に持ち帰りたい」と明確に申告することで、理解を得たうえでの対応が受けられ、後日のトラブルも回避できます。このように、きちんとした手順を踏むことで、安心して切符を持ち帰ることができ、旅行の記録としても安心して保存できます。

切符紛失時の対応

駅名を確認する方法

スマホで履歴を確認する、写真を撮っておくなどの工夫が有効です。特にICカードやモバイルチケットを利用している場合は、交通系アプリや利用履歴確認画面で当日の乗降履歴を簡単に確認することができます。また、紙の切符を使用している場合には、購入時点で切符の写真を撮影しておくと、紛失時の情報確認に役立ちます。写真を撮る際には、切符に記載されている駅名や日付、料金が明瞭に写っているようにしましょう。これらの情報が記録として残っていれば、後日問い合わせを行う際や、紛失届の際にスムーズに手続きが進む可能性が高まります。

途中下車した場合の注意点

途中下車には条件があり、通常は一定の距離以上を乗車した場合などに限られます。さらに、途中駅が無人の場合は駅員による改札処理ができないため、あらかじめ出発駅や乗車時に駅員に「途中下車の予定がある」と伝えておくことが重要です。そうすることで、途中駅での降車時に無効印や途中下車印の押印など、必要な手続きを代行してもらえることがあります。無人駅では乗車券を確認するスタッフがいないため、自らがルールを守り、必要な処理をしてもらうように心がけましょう。これにより、次の乗車時や払い戻し時にトラブルを防止できます。

切符回収のプロセス

基本的には、乗車後に有人駅や自動改札機で切符が回収されるのが一般的な流れです。これは、運賃の精算や再使用防止の観点から設定されたルールです。しかし、無人駅では改札設備がなかったり、駅員がいなかったりするため、切符が回収されないまま持ち帰ることになる場合があります。このような状況では、利用者自身が「この切符は使用済みである」ことを証明する責任を負うことになります。無効印を受けておく、あるいは乗車時・降車時に申告することで、後日の不正使用の疑いを避けることができます。また、イベント時や観光列車などでは、記念として持ち帰れるよう特別な対応をしている場合もあるため、そのような情報も事前に確認しておくと安心です。

無人駅の切符管理システム

無人駅での接触を避ける方法

ICカードの利用やモバイル乗車券を活用することで、駅員や他人との接触を最小限にできます。特に無人駅では駅員の不在により、乗車・降車の際に他者と接する機会が限られますが、それでも券売機や簡易改札を使う必要がある場合があります。ICカードであればタッチするだけで乗降が完了し、操作も簡便で、衛生面でも優れた選択肢といえます。さらにモバイル乗車券はスマートフォン上で完結するため、紙のやり取りが一切不要となり、時代に即したスタイルとして注目されています。ICカードにはSuicaやPASMO、ICOCAなどがあり、広域での利用が可能です。また、乗車履歴の確認やチャージもオンラインで済ませられるため、利便性も高まっています。

列車ごとの切符の取り扱いの違い

快速・普通列車、ワンマン列車などでは切符の確認や処理方法が異なるため、乗車前に確認しておくのが安心です。たとえば、快速列車や特急列車では指定席券や特急券の所持が必要な場合があり、乗車前に追加で購入しておかなければならないこともあります。一方、普通列車では一般的に乗車券のみで乗車が可能ですが、駅が無人の場合には整理券方式を採用している場合もあります。ワンマン列車では、運転士が運賃の精算や切符の確認も兼ねていることが多いため、乗降時に前方のドアから乗り、精算箱や整理券箱を利用するなど、通常とは異なる手順を踏む必要があります。利用者は自らルールを理解し、それに従う姿勢が求められます。

デジタル切符とその未来

紙の切符は減少傾向にあり、今後はスマホアプリやICカードが主流になっていく見込みです。特に都市部ではすでに紙の切符が使われる場面が限られており、観光やイベント目的での利用、または短期の来訪者が主な利用者となっています。スマートフォンアプリを使った乗車システムも各社で導入が進んでおり、チケットレスでの乗車が一般化しつつあります。さらに、QRコード乗車や顔認証システムなども実証実験が行われており、将来的には完全に非接触での移動が可能になる日も遠くありません。このような流れは、効率化や人員削減の観点からも加速しており、デジタル化が鉄道利用の標準となる未来が見込まれています。

切符の不正使用について考える

不正使用の事例

払い戻し済み切符の再利用や、無効印のない使用済み切符の不正使用などがあります。たとえば、列車に乗る前に切符を払い戻し、その後もその切符で改札を通ろうとする行為や、すでに使用した切符を再利用して無賃乗車を試みるケースです。また、SNSなどで使用済み切符を収集・転売している例もあり、それらが再使用されることで不正乗車に繋がる危険性もあります。特に無効印のない切符は見た目で使用済みかどうかの判別が難しく、不正使用されやすい状況を生んでいます。

不正のスリルとリスク

「バレなければ大丈夫」と考えるのは危険で、発覚すれば罰金や処罰の対象となります。不正乗車が発覚した場合には、通常の運賃に加えて、2倍または3倍の増運賃を請求されることが一般的です。場合によっては鉄道会社から警察に通報され、法的な手続きを取られることもあります。仮に悪意がなかったとしても、「知っていたのに申告しなかった」または「うっかりしていた」では済まされないケースもあるため、安易な判断は禁物です。また、不正行為が記録されることで、将来的な鉄道利用や信用にも影響する可能性があります。

不正と正当な利用の見極め方

無効印があるか、領収書があるか、乗車区間が記録されているかがポイントになります。正当な利用であれば、切符に乗車日や区間、金額などが明記されており、無効印などで使用済みであることが明示されています。逆に、これらの要素が欠けている場合は、不正使用を疑われるリスクが高まります。特に無人駅を利用した際には、自ら申告し、証拠となる印や証明をもらっておくことで、正当な利用であることを説明しやすくなります。適切な処理がなされていれば、不安なく切符を記念として保管することができ、トラブルに巻き込まれるリスクも回避できます。

切符と利用者の責任

乗車券の利用条件

切符には使用区間、期限、運賃の適用条件が明確に定められており、利用者はこれらの規則に従って正しく利用する義務があります。例えば、購入した切符は指定された乗車日や時間内でなければ無効となる場合があり、区間外への利用や期限切れの使用は不正乗車と見なされることがあります。また、途中下車や乗り越し精算に関してもそれぞれの規定に従った手続きが必要です。これらの条件を知らずに誤って利用した場合でも、不正と判断される可能性があるため、切符の購入前に利用条件を確認しておくことが大切です。

下車時の注意事項

無人駅では特に確認がないため、自己申告と記録が必要です。乗車券を自ら提示する機会がない分、利用者自身がルールを理解し、それに則って行動する必要があります。例えば、乗車区間に応じた料金の支払いが完了しているかを確認する、あるいは必要に応じて整理券を取得しておくなど、事前の準備が求められます。駅員のいない駅では特に注意を払い、列車内で車掌や運転士に正しく申告することが、トラブルの防止につながります。降車時に無効印を押してもらう、または整理券を渡すなどの対応も、記録としての処理には有効です。

証明書としての役割

使用済み切符は領収書代わりに使えることもありますが、正式な証明としての効力を持たせるには、鉄道会社や企業によって定められた条件を満たす必要があります。たとえば、出張の交通費精算に使う場合には、日付・区間・金額が明記されており、かつ無効印が押された状態でなければ認められないケースもあります。また、社内規定によっては、紙の切符よりも領収書の提出が求められる場合もあるため、券売機や窓口での領収書発行を併用すると安心です。観光地では「使用済み切符を提示で割引」などのサービスもあるため、記念と実用を兼ねて丁寧に保管しておくのがおすすめです。

まとめ

無人駅で切符を持ち帰るには、正しい知識と手続きが必要です。無効印の取得や車掌への申告といった基本的な対応はもちろんのこと、利用する路線ごとのルールを事前に確認しておくことも重要です。また、切符を記念品として持ち帰る際には、その理由や目的を明確に駅員や車掌に伝えることで、より丁寧な対応が期待できます。特に観光列車や限定運行の列車では、記念用の切符をあらかじめ発行していることもあるため、こうした情報を事前に調べておくことで、スムーズな手続きが可能になります。さらに、使用済み切符の保存方法にも工夫を凝らすことで、旅の記録としての価値がより高まります。スクラップブックに整理したり、写真や行程表と一緒に保管するなどして、思い出を可視化する楽しみもあります。不正使用と見なされないよう、鉄道会社のルールに則った適切な対応を心がけながら、安心して切符を保存するようにしましょう。