新幹線での長距離移動をより快適に過ごすためには、座席のリクライニング機能を正しく活用することが欠かせません。しかし、その操作方法やマナーを知らないと、思わぬトラブルにつながることも。この記事では、「新幹線のリクライニングやり方」をテーマに、基本的な知識から具体的な操作方法、車両ごとの違い、トラブルの回避法まで、幅広く解説します。はじめて新幹線に乗る方はもちろん、出張や旅行で頻繁に利用する方も、より快適な旅を実現するための参考にしていただければ幸いです。

新幹線リクライニングの基本知識

リクライニング機能の概要

新幹線の座席には、背もたれを倒してリラックスできるリクライニング機能が備わっています。この機能は、長距離移動における快適性を大幅に向上させるために設計されており、移動中の身体的ストレスを軽減する役割を果たします。ボタンやレバーを軽く操作するだけで簡単に背もたれの角度を調整できるため、誰でも手軽に使用可能です。また、シートの設計自体も年々改良されており、より静かでスムーズなリクライニング動作を実現しています。

リクライニングの必要性と快適さ

新幹線は都市間の長距離移動を担う交通手段であり、1時間から数時間にわたる乗車時間になることも珍しくありません。長時間同じ姿勢を続けると、筋肉が硬直したり血流が悪くなることがあり、肩こりや腰痛、足のむくみなどの不調を引き起こす原因になります。リクライニング機能を使えば、自分にとって最も楽な角度に背もたれを調整できるため、こうした不快感を軽減することができます。快適に過ごすことで、到着後の疲労感も大きく違ってくるでしょう。

新幹線の座席の種類と機能

新幹線の座席にはいくつかの種類があります。普通車では基本的なリクライニング機能が備わっており、長時間の移動でも標準的な快適さが得られます。グリーン車になると、よりゆったりとした座席幅やクッション性に加えて、リクライニングの可動域も広がります。さらに最上位クラスのグランクラスでは、電動リクライニングやフットレスト、ヘッドレストの調整機能が搭載されており、まるでビジネスクラスのような座り心地を提供しています。このように、車両のグレードによってリクライニングの性能や操作性は異なるため、自分のニーズに合った座席選びが大切です。

リクライニングの操作方法

新幹線座席の倒し方

リクライニングを使う際は、まず周囲の状況を確認しましょう。特に、後ろの乗客の様子をさりげなく見てみることで、気遣いのある行動が可能になります。座席の後ろで食事中だったり、ノートパソコンを使っていたりする場合、いきなり背もたれを倒すと迷惑をかけてしまうこともあります。そうしたトラブルを防ぐためには、「倒しても大丈夫ですか?」と一声かけるだけで、スムーズなコミュニケーションが取れます。また、特に混雑時や出張帰りの乗客が多い時間帯には、相手への配慮がより一層求められます。ほんの数秒のやり取りで、お互いに気持ちよく過ごせる空間が生まれるのです。

リクライニングボタンの位置と操作方法

多くの新幹線では、リクライニング用のボタンが座面の側面や肘掛け部分に設置されています。操作は非常にシンプルで、ボタンを押しながら背もたれにもたれかかることで、スムーズにリクライニングさせることができます。新しい車両では静音設計も施されており、倒すときの音も最小限に抑えられているため、周囲に気を遣いすぎることなく操作が可能です。また、一部の車両ではリクライニングの反応がやや鈍いこともあるため、力をかけすぎないように注意しながら、ゆっくりと背もたれに体重をかけるのがコツです。背もたれがしっかりとロックされたことを確認したら、快適な角度でそのままくつろぎましょう。

レバーを使ったリクライニングのやり方

一部の新幹線車両では、電動ボタンではなく、よりクラシックな手動レバー式のリクライニングが採用されています。これは特に旧型の「こだま」やローカル運行の車両に見られる仕様です。レバーは座席横や肘掛けの下に取り付けられており、これを引くことで背もたれのロックが解除されます。その状態で体をゆっくりと後ろに預ければ、自然なリクライニングが可能になります。角度を調整した後は、レバーを離すことでロックが再びかかり、座席の角度が固定されます。手動式は自分のペースで微調整ができる点がメリットですが、勢いよく倒すと後方の人を驚かせてしまうことがあるため、操作は常にゆっくり丁寧に行いましょう。

新幹線リクライニングの注意点

リクライニングできない席とその理由

最前列や最後列の座席、一部の自由席ではリクライニングが制限されていることがあります。これは車両の構造上、後方に十分なスペースが確保できなかったり、壁や仕切りがすぐ後ろにある場合が多いためです。また、非常口に近い座席や、乗務員の作業スペースに隣接する座席も安全上の理由から倒せない設計になっていることがあります。さらに、古いタイプの車両では、座席自体が固定式になっているケースもあり、見た目は同じでも機能に差があるため、乗車前に確認しておくと安心です。事前に指定席の情報を確認し、自分が選んだ座席がリクライニング可能かどうかを把握することで、快適な移動が実現できます。

倒しすぎに注意!トラブルを避ける方法

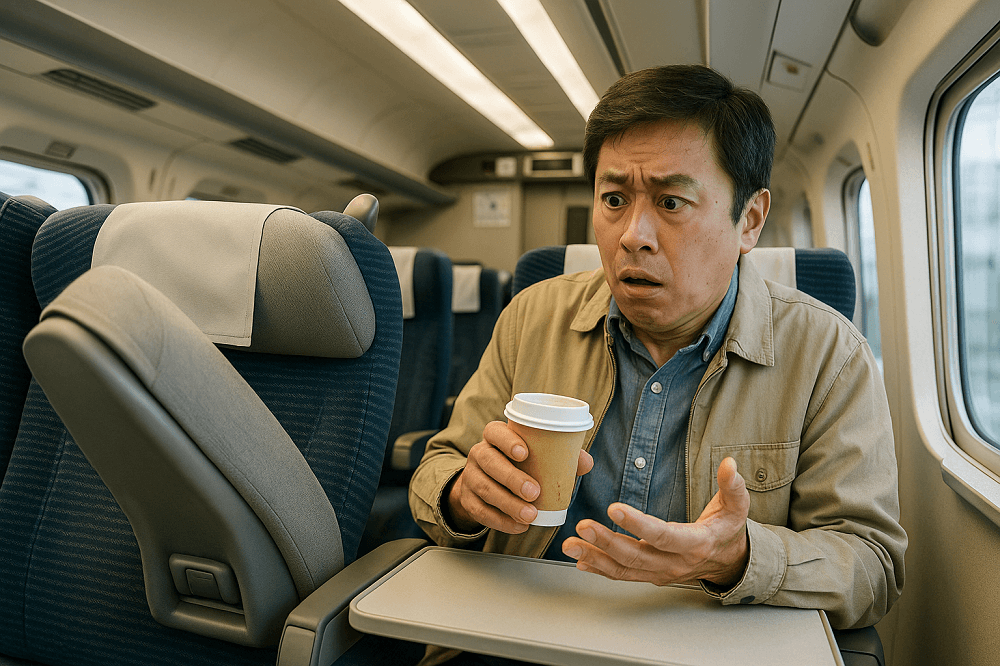

リクライニングを急に倒すと、後ろの乗客の食事や作業を妨げる可能性があります。特に、パソコンで作業している人やトレイテーブルの上に飲み物を置いている場合、急な動作は思わぬトラブルにつながることも。したがって、リクライニングを行う際は、まず後方の状況をさりげなく確認し、「少し倒しても大丈夫ですか?」と一声かけるのが理想的です。倒す際は一気に力を入れるのではなく、ゆっくりと背もたれに体重をかけながら調整しましょう。リクライニングは快適さを追求する機能ですが、それによって他人に不快な思いをさせては本末転倒です。些細な配慮で、快適な旅が実現します。

周囲への配慮とマナー

公共交通機関では「お互いさま」の気持ちが大切です。リクライニングを使う際は、後ろの人の様子を見ながら、思いやりを持って操作しましょう。たとえば、後ろの乗客が小さなお子様を膝に抱えていたり、お年寄りが姿勢を安定させようとしていたりする場合、急な動きは非常に危険です。また、満席に近い状況やラッシュ時間帯では、自分の快適さよりも周囲の状況を優先すべき場合もあります。さらに、リクライニングを終えた後も、後ろに迷惑がかかっていないか、定期的に振り返って確認する姿勢が望まれます。こうした小さなマナーの積み重ねが、車内全体の雰囲気をより良くする鍵になります。

リクライニングに関する工夫

荷物スペースの確保と工夫

座席の下や棚に荷物を置く際、リクライニングの可動域を邪魔しないように配置しましょう。荷物の大きさや形状によっては、倒した際に後ろのスペースを圧迫してしまう可能性があります。とくに座席下に置く場合は、足元のスペースを確保しつつ、背もたれが後方に倒れる動作に干渉しないよう注意が必要です。頭上の棚を使う際も、荷物が揺れで落下しないようにしっかりと収納しましょう。大きなスーツケースなどは、車両後方の荷物置き場を利用するのが最も安全でおすすめです。近年は大型荷物スペース付き指定席なども導入されているため、事前の座席予約時に荷物量に応じて選ぶと安心です。

背中を支える姿勢の調整

背もたれを倒す際は、腰や背中にクッションやブランケットを当てると、さらに快適さがアップします。特に長時間同じ姿勢で座る場合、腰や肩への負担が蓄積しやすくなります。クッションがない場合でも、タオルや上着を折りたたんで代用するだけで姿勢が安定し、筋肉の緊張を和らげる効果が期待できます。また、背中だけでなく、首や足元にもサポートを入れると全身の疲労感を軽減できます。小さなアイテムでも、快適さに大きく貢献するため、事前に準備しておくと安心です。

長時間の移動を快適に過ごすためのノウハウ

定期的な姿勢の変更、ストレッチ、水分補給を心がけましょう。1時間に1度は軽く体を動かすようにし、足首や膝を曲げ伸ばしするだけでも血流が促進され、エコノミークラス症候群の予防にもなります。特に水分補給は、車内の乾燥対策としても重要で、こまめに水やお茶を摂ることが推奨されます。また、アイマスクや耳栓、ネックピローなどのリラックスグッズを活用することで、快眠や集中にもつながります。快適なリクライニング角度を見つけたうえで、環境づくりにも気を配ると、目的地に到着した時の疲れ具合が大きく違ってきます。

新幹線の車両別リクライニング

のぞみ車両でのリクライニング

「のぞみ」の指定席・自由席ともに、基本的なリクライニング機能が搭載されています。座席の形状が比較的新しく、背もたれや座面のクッション性が高いため、長時間座っていても疲れにくい構造になっています。また、最新のN700S系では、より静かなリクライニング動作とともに、個別の電源コンセントやUSBポートも装備されており、ビジネス利用や快適な旅を求める人にとって非常に利便性の高い設計です。シートのリクライニングもスムーズで、背中のフィット感が向上しており、体への負担が少ない点も評価されています。

こだま車両のリクライニング

「こだま」は旧型車両が使われていることがあり、リクライニングの角度や操作感が少し異なることもあります。とくに700系や300系など、古い形式の車両では、リクライニングの角度が浅めで、座面のクッションもやや硬めに感じる場合があります。そのため、長時間の移動にはクッションやネックピローを持参するなど、自分なりの快適装備を用意すると良いでしょう。また、車両によっては自由席にのみ古い車両が充てられている場合もあるため、できれば指定席を予約して新しいタイプの車両を選ぶのがおすすめです。乗車前にホームでの車両表示やインターネット上の運行情報で確認しておくと安心です。

グリーン車の特別なリクライニング機能

グリーン車では、深くリクライニングできる上に、フットレストやヘッドレストの調整も可能です。座席の間隔も広く、ゆったりとしたスペースが確保されており、ビジネス利用や長距離移動に最適です。さらに、静粛性に優れた空間設計により、読書や仮眠にも最適な環境が整っています。N700系グリーン車では、背もたれと座面が連動して自然な角度で傾く構造が採用されており、背中や腰への圧迫感が軽減されます。また、サービス面でも毛布の貸し出しやおしぼりの提供など、ワンランク上の移動体験を提供しています。快適さを最重視する方には、グリーン車のリクライニング機能は大きな魅力です。

リクライニングに関するトラブル事例

リクライニングに関する乗客からのクレーム

「急に倒されて飲み物がこぼれた」などのクレームが時折発生します。特に新幹線内では、乗客が飲食やパソコン作業をしている場面が多いため、不意のリクライニング操作が思わぬトラブルにつながることがあります。中には、トレイに置いた食事がこぼれて衣服を汚してしまう、PCが傾いてデータ入力に支障が出るなど、深刻な事態になることも。こうしたクレームを防ぐには、単に操作に気をつけるだけでなく、相手の立場に立った行動、つまり「思いやり」を持った対応が不可欠です。事前の声かけやゆっくりとした操作が、安心感と信頼につながります。

リクライニング操作でよくあるトラブル

操作に慣れておらず、無理に倒そうとして壊してしまうケースもあります。特に高齢者やリクライニングを初めて使う方は、どこにボタンがあるのか、どれだけ押せば良いのかが分からず、力任せに動かしてしまうことがあります。その結果、リクライニング機構の破損や、座席が戻らなくなるといったトラブルに発展することもあります。こうした事態を防ぐためには、まず操作方法をよく確認し、ボタンやレバーの付近にある説明シールや案内文を読むことが大切です。また、操作時に異常を感じた場合は無理に動かさず、すぐに車掌に報告することで被害を最小限に抑えることができます。

問題解決のためのシュミレーション

トラブル時には、車掌に相談することで解決できるケースが多いです。たとえば、座席のリクライニングが効かない、もしくは戻らないといった場合には、自分で無理に直そうとせず、車掌に状況を説明することが重要です。新幹線のスタッフはトラブル対応に慣れており、適切な処置を迅速に行ってくれます。また、乗客同士のトラブル、例えばリクライニングに関する口論やクレームが発生した場合でも、中立の立場で間に入り、冷静に対応してくれます。事前に想定される問題をシミュレーションしておくことで、万が一のときにも慌てずに対応でき、快適な旅を守ることができます。

時間帯によるリクライニングの影響

混雑時のリクライニングの取り扱い

通勤ラッシュや週末の混雑時には、リクライニングを控えるという選択もマナーの一つです。多くの乗客が乗り降りを繰り返す時間帯では、通路側の人の出入りが頻繁になったり、座席の前後のスペースが狭くなることで、リクライニングの使用が周囲の負担になることがあります。そのため、混雑が予想される時間帯にはリクライニングを控えめにしたり、使用を見送る配慮が求められます。こうしたスペースを譲り合う意識が、車内全体の雰囲気を良くし、全ての乗客が快適に過ごせる空間を作るカギとなります。また、マナーある行動をとることで、他の乗客からの印象も良くなり、気持ちの良い旅につながります。

早朝・深夜の移動時の注意点

眠っている乗客が多い時間帯では、リクライニングを活用するチャンスですが、倒すときは静かにゆっくりと行うのが鉄則です。特に深夜帯は静寂な車内となるため、リクライニングの際に発生するわずかな音でも気になる人がいます。ボタンやレバーの操作音を最小限に抑え、背もたれをゆっくりと倒すことが、周囲に配慮した行動となります。また、照明や音楽の音量にも注意を払い、自分自身も周囲も快適に過ごせるよう工夫すると良いでしょう。イヤホンの音漏れや着信音にも気を配り、静かな空間を保つことが求められます。

お子様連れや高齢者への配慮

後ろの席にお子様や高齢者がいる場合は、急な動きは避けてゆっくりとリクライニングを行うようにしましょう。お子様は座席に立ち上がっていたり、膝の上に乗っていたりすることも多く、リクライニングの衝撃でバランスを崩してしまう恐れがあります。また高齢者の場合、体の動きが鈍く咄嗟の反応が難しいこともあり、急に座席が倒れてくると驚かせてしまう可能性があります。こうした相手には、軽く声をかけてから操作することで安心感を与えることができます。相手への思いやりを持った一言が、トラブルの防止につながり、快適な旅の雰囲気を生み出します。

リクライニングの最適角度

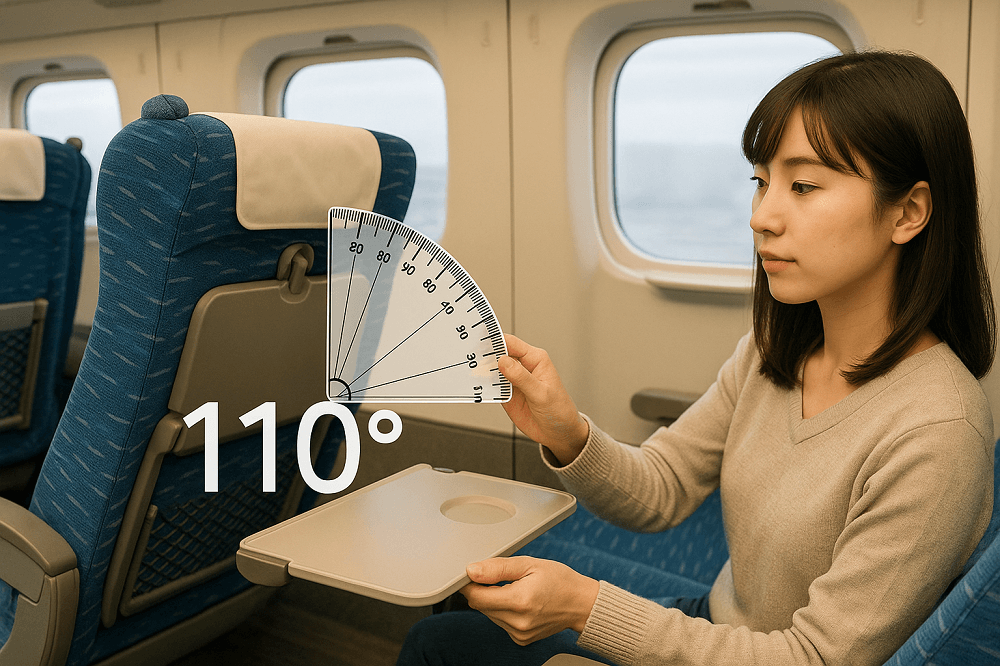

背もたれの理想的な角度とその理由

快適とされるリクライニング角度は、100〜110度程度とされています。この角度は、背筋がほどよく伸びつつも腰への負担が軽減されるため、睡眠にも作業にも適しており、バランスの取れた姿勢が保てます。さらに、この角度は圧迫感を与えにくいため、後方の乗客にも配慮しながらリクライニングを楽しめるというメリットもあります。角度が浅すぎると疲労がたまりやすくなり、逆に深すぎると読書や作業がしにくくなるため、自分の目的や体調に合わせて微調整することが重要です。また、新幹線の座席には個人差があるため、理想の角度を見つけるためには、出発してすぐに少しずつ角度を調整して、自分に最適なポジションを探るのがコツです。

リクライニング操作の際の姿勢

リクライニングを倒すときは、背筋を伸ばしてからゆっくりと背もたれに体を預けると、自然で安定した姿勢を保てます。急に倒れ込むような動作は背中や腰に負担をかけてしまうだけでなく、座席の構造にも悪影響を与える恐れがあります。可能であれば、腰にクッションを挟んだり、首をサポートするネックピローを活用することで、姿勢の安定感が増し、快適性がさらに向上します。特に長距離移動の際には、姿勢の悪さが疲労の大きな要因になるため、リクライニングに合わせた正しい座り方を意識することが大切です。

体験談:快適なリクライニングのコツ

「事前に後ろの人にひと言かけておくと安心」「クッションを使うと長時間でも疲れにくい」など、実際の乗客からの声がヒントになります。また、「アイマスクと耳栓を持参することで、リクライニングの効果がさらに高まる」「眠りたい時はリクライニングと同時にフットレストを活用するのがポイント」など、経験者の工夫には実用的な知恵が詰まっています。中には「照明を調節し、目の疲れを軽減させることで睡眠の質が上がった」という意見や、「隣の人が動いたときに起きないよう、ヘッドホンで環境音を聞いている」といったユニークな工夫も。自分に合った快適な方法を見つけるために、こうした体験談を参考にするのもおすすめです。

事前の準備と心構え

予約時に確認すべきリクライニング情報

座席予約時には、座席の位置や種類(最前列、最後列など)を確認しましょう。車両によってはリクライニング不可の席もあります。特に壁際や乗務員スペースの前にある座席は、構造上リクライニング機能が制限されている場合があるため、快適な移動を求めるのであれば、あらかじめその点をチェックしておくことが重要です。インターネットの予約サイトでは、座席の位置や周囲の構造まで詳しく表示されていることがあるため、それらを活用するのも有効です。また、長距離の移動になる場合は、可能であれば中央や窓側の座席を選ぶと、揺れも少なくリクライニング時の快適度が向上します。

リクライニング操作の事前練習

操作に不安がある方は、出発前にホームで座席を確認してみるのも一つの方法です。乗車前に一度、実際に座ってみて、リクライニングボタンやレバーの位置を把握しておけば、本番で戸惑うことがありません。また、車両によっては説明シールや使用方法が座席付近に貼られていることもあるので、そちらも確認しておくと安心です。最近ではYouTubeや交通会社の公式サイトなどで、座席の操作方法を事前に動画でチェックできる場合もあります。そうしたコンテンツを活用すれば、初めての方でもスムーズに操作ができるようになるでしょう。

新幹線利用時の心構え

リクライニングは「使わせてもらう」という感覚を忘れずに。他の乗客と快適な空間を共有するための気配りが大切です。新幹線は公共交通機関であることを念頭に置き、自己中心的な行動は控えるようにしましょう。リクライニングを使う際の一言や、操作時の静かな動きは、思いやりのあるマナーとして評価されるポイントです。また、混雑時には無理に倒さず、必要最低限の角度にとどめるなど、状況に応じた使い分けが望まれます。快適な旅は、こうした小さな心がけから生まれるもの。利用者一人ひとりが意識を持つことで、新幹線全体の雰囲気もより良くなります。

まとめ

新幹線のリクライニング機能は、長時間の移動を快適にするための重要なポイントです。ただし、その快適さを最大限に活かすためには、正しい操作方法やマナーの理解、そして周囲への配慮が必要です。本記事では、リクライニングの基本知識から座席の種類、操作の実践方法、時間帯や利用者への配慮までを網羅しました。これらを意識することで、自分だけでなく周囲の人にとっても心地よい移動空間をつくることができます。ぜひ、次回の新幹線の旅では、この記事の内容を実践して、より快適でスマートな乗車体験をお楽しみください。